香りと時間を味わう『木の酒』ではじまる持続可能な森林経営

国立研究開発法人森林研究・整備機構

森林総合研究所 木材研究部門森林資源科学研究領域

野尻昌信 研究専門員

米やブドウ、穀物やイモ類など、糖質を含む原料から作られるアルコール飲料は、世界中で楽しまれている嗜好品だ。しかし、もっと身近にアルコール原料となり得る未利用資源が豊富に存在している。それが樹木だ。木材の用途開発を進めていた森林総合研究所では、世界で初めて木を原料とする『木の酒』の開発に成功し、醸造技術を確立した。持続可能な森林経営への貢献が期待される香り高い『木の酒』について、森林総合研究所の野尻昌信・研究専門員に聞いた。

研究のきっかけは木材の用途開発

日本は国土の約7割を森林が占める世界でも有数の森林国だ。特に、その4割に当たる人工林の面積は1020万ヘクタールにおよび、世界第8位(国連食糧農業機関『世界森林資源評価2020』)とされている。人工林は適切な管理がなされなければ荒廃してしまうため、伐採による適度な利用や再造林などを定期的に行わなければならないが、それが十分とは言えないのが現状だ。森林総合研究所では、その解決策の一つとして木材の用途拡大の研究を進めており、『木の酒』もその一つとして生み出された。

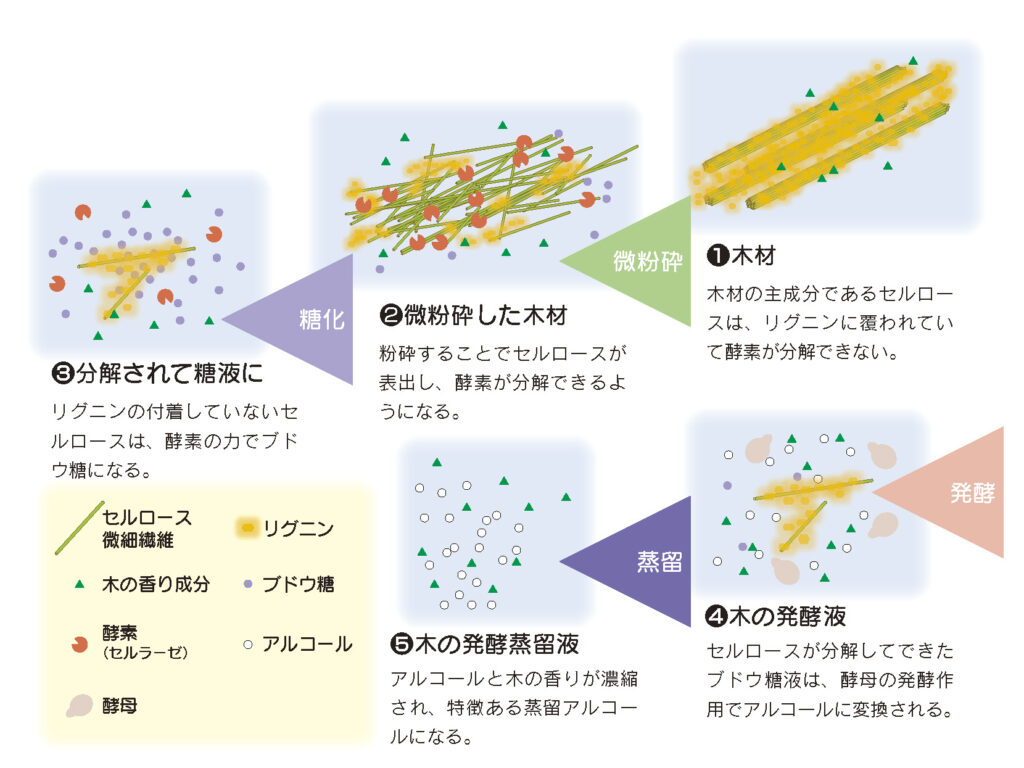

木を構成している成分は、セルロースやリグニン、ヘミセルロースなどの物質だ。このうち、約50%を占めるセルロースはブドウ糖からできており、紙の原料となるパルプやレーヨンの原料などとしても使われている。しかし、セルロースはリグニンに覆われているため、通常は薬品を使った化学処理や熱処理によってリグニンなどを取り除いている。

野尻氏は、「用途開発に当たっては、化学処理や熱処理など成分の劣化を招く処理を行わず、木材成分をできるだけピュアな形で活用できる用途を検討してきました。その中で、以前に行っていた木材からメタンガスを製造する研究の時のノウハウを生かしたら、化学処理や熱処理に頼らずともセルロースをアルコール発酵できるのではないかと思い、木そのものを原料とする『木の酒』を試しに作ってみようということになりました」と研究のきっかけを語る。“お試し”という雰囲気で始まったこの研究が、様々な試行錯誤を経て世界初の成果につながった。

木材の原料化を可能にする『湿式ミリング処理』

『木の酒』は人の口に入るものなので、化学処理や熱処理を行わず安全性を確保できる形でセルロースを表出させる必要がある。そこで注目したのが、『湿式ミリング処理』という方法だ。これは、ジルコニアを主原料とするビーズを使って加水しながら木材をすり潰していくことで、木材を微粉砕するというシステム。通常の乾式粉砕では、細かくなった木粉同士がくっついてしまうアグリゲーションといった現象や静電気の影響などによってミリレベルの粉砕が限界だが、この手法では1㎛(1/1000mm)まで木材を粉砕することができるという。このレベルまで粉砕することで、セルロースが表出され糖化・発酵が可能になる。

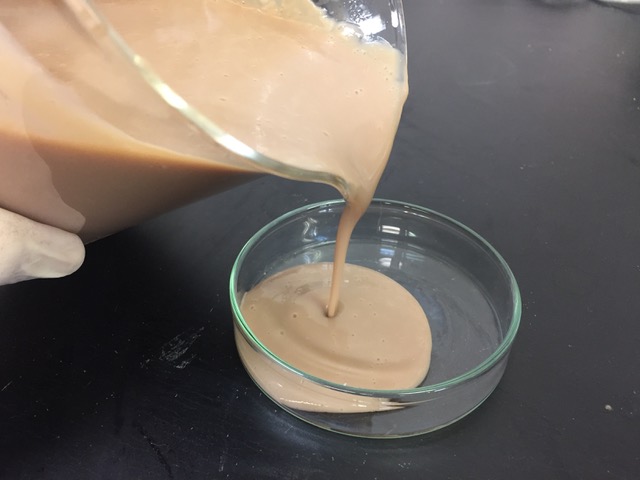

野尻氏らが確立した醸造工程を見ると、まず粉末化した木材を湿式ミリング処理によってクリーム状のスラリーとし、そこに酵素(セルラーゼ)を加えるとセルロースが分解されブドウ糖液となる。そのブドウ糖液に酵母を加えることで発酵が始まり、ブドウ糖液がアルコールに変換される。そうしてできた発酵液は水分が多いため度数の低いアルコールだが、蒸留することで濃縮され香り豊かな『木の酒』となる。

「湿式粉砕のため多くの水を使用しているので、蒸留前は度数が1~2度の薄いアルコールとなります。水分を減らすとスラリーの粘度が上がってトラブルの原因となってしまうので、最後に蒸留工程を加えることで35度までアルコールを濃縮しています。だいたい2kgの木材からウイスキーボトル1本(750ml)の『木の酒』を造ることができ、樹齢50年ぐらいのスギであればウイスキーボトル100本以上ができる計算になります」(野尻氏)という。湿式粉砕処理のデメリットを補完するために加えられた蒸留工程が、アルコールだけでなく木の香り成分も濃縮し、新たな価値を生み出している。 野尻氏は「私は木質からのバイオエタノール生成など主に糖化発酵技術の研究に取り組んできたので、こうした粉砕技術に精通した研究メンバーと協力することで、『木の酒』にたどり着くことができました」と8年に及ぶ研究を振り返る。粉砕と発酵。2つの異なる技術が融合することで『木の酒』が誕生した。

(写真提供:森林総合研究所 野尻昌信氏)

樹種ごとに異なる香りも『木の酒』の楽しみ

野尻氏らの研究チームでは、スギ、シラカンバ、ミズナラ、クロモジの4樹種について、安全性試験(有害物質分析、変異原性試験、動物経口毒性試験)を行い飲料用アルコールとして問題がないことを確認している。「樽材やお箸や楊枝など食に関連する分野ですでに利用されており、安全性が高いだろうということで樹種の選定をしました。成分分析なども行いましたが、ネガティブなデータが出なかったのでホッとしています」

さらに、現在はヤマザクラなど新たな4樹種についても安全性試験を実施しており、来年度をめどに8種類の『木の酒』が完成する見通しだ。

樹種による違いについては、「香り成分も含めて成分評価を行っていますが、原料となる木の種類によって、成分にも違いがあることが分かっています。例えば、スギの蒸留液には木の香り成分であるセスキテルペンが多く含まれていて、杉樽に似た香りがします。シラカンバの蒸留液には桃の花の香り成分と同じ酢酸フェネチルなどが含まれ、フルーティーな印象があります。また、ジャパニーズオークとも言われウイスキーの樽材としても使われているミズナラは、ウイスキーを思わせる豊潤でスモーキーな香りを感じることができます。さらに、エッセンシャルオイルにも使われるクロモジは、蒸留液も柑橘系の強い香りが特徴的です。どれが一番美味しいかと聞かれることもありますが、個人的には全部美味しいと思っています。それぞれに個性があるので様々な楽しみ方ができると思います」と印象を語っている。

樹種ごとに異なる個性を楽しめる。『木の酒』にはまだまだ奥深い魅力が秘められている。

木の育ってきた時間やストーリーも付加価値に

このように多くの魅力を持つ『木の酒』だが、商品化に向けてはまだ課題が残されている。中でも大きな壁となるのがコストと生産性だ。「『木の酒』はお酒の分類としてはスピリッツなどに該当します。スピリッツは年間6kℓ以上の製造見込みがなければ規定を満たすことができず、酒類製造免許を取得できません。湿式ミリング処理装置の大型化が難しいため、この基準をギリギリで満たすことができるというのが現状です。つまり、大量生産によるスケールメリットが出しにくく、製造コストが高くなってしまうという課題があります」という。そこで、研究チームが目を付けたのが木の持つ価値の活用だ。

「木材の用途として酒を選んだ理由の一つに、付加価値がつけやすくコストや生産性といった課題を克服できるのではないかという期待があります。木を使ったお酒という希少性に加えて、個性的な香りや木の使うことによる環境貢献、さらに木を育てるために要する“時間”や“ストーリー”も価値として示せれば、多少高めの値段設定となっても手に取ってもらえるのではないかと考えています」

例えば、成木と言われる樹齢36~40年のスギであれば、1ヘクタールで1年間に約8.8トンの二酸化炭素(CO2)を吸収する。1世帯から1年間に排出されるCO2の量は4480kg(「温室効果ガスインベントリオフィス」2019年公開データ)とされており、これは、樹齢36~40年のスギ約15本が蓄えている量に相当する。スギは樹齢50年を超えるとCO2吸収量も減少してしまうので、森林吸収機能の維持には適切な伐採と新たな植樹による再造林が欠かせない。『木の酒』によって酒造りを目的とした伐採や植樹が進み、健全な森林の維持と地球温暖化対策に貢献できるという“価値”も期待できる。

また、「木の良さには、味や香りだけではなく木が育った時間も含まれるのではないかと思っています。例えば、ワインでは生まれた年のビンテージをプレゼントするということがありますが、『木の酒』であれば生まれた年に植えられた木でできたお酒を飲みながら、それまでの思い出や“ストーリー”に思いを馳せる。そんな楽しみ方もできるのではないでしょうか」

そのほか、地域性に伴う付加価値も考えられる。天然スギは森の香り成分の一つであるテルペン類を放出するが、地域によってその量や種類に違いがあることが分かっている。「異なる地域の木で『木の酒』を造ったときにどんな違いが出るかはまだ検証していませんが、地域によって味や香りが異なるお酒となる可能性があります。大型化できない分、クラフトビールのように地域に密着した小規模生産というビジネスモデルも考えられるかもしれません。今日はどこの『木』を飲もうか、そんな楽しみ方も面白いと思います」と期待を語る。ワインでもウイスキーでも生産地ごとのブランドが存在する。地域ごとの個性を表現できれば、いずれは日本各地に『木の酒』のブランドが生まれるかもしれない。

今後の商業化について野尻氏は、「我々はあくまで研究機関なので、『木の酒』がどのように商業化されて広まっていくかは、研究としては対象外となります。しかし、一般公開で行った『木の酒』の香り体験会では参加者の反応も上々だったので、手応えを感じています。すでに複数の酒造メーカーなどと『木の酒』に関する特許実施許諾契約を結んでおり、製造・販売に向けたプロジェクトも進んでいるので、我々としても楽しみにしています」と期待を語る。2023年7月には、研究所内に技術普及の拠点となる『木質バイオマス変換新技術研究棟』も整備され、民間への技術普及にも本腰を入れている。

これまで食用とすることができなかった『木』を原料とする画期的なアルコール飲料が、日本の新たな酒文化と持続可能な森林を作り出していく。